第670号【令和7年長崎くんちと幔幕の家紋】

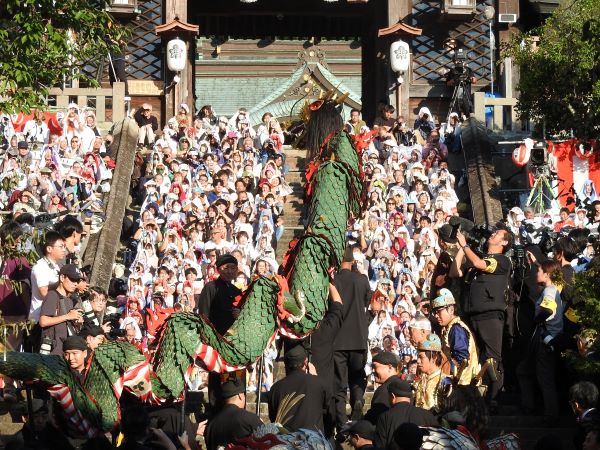

朝からシャギリの音色が長崎のまちに響き渡っています。きょうは、秋の大祭、「長崎くんち」の中日(なかび)。長崎市中心部には大勢の人々が繰り出して、くんちを楽しんでいます。

昨日は、「お下り」が行われ、諏訪神社からお旅所まで、諏訪・住吉・森崎の三基の御神輿の行列がまちを練り歩きました。沿道に詰めかけた大勢の人々の顔ぶれを見ると、高齢の方々がとても多い。いつだったか、地元の女性(当時85才)が、「私らが子どもの頃、くんちの日は、朝から小豆ご飯、お煮しめ、ざくろなますといったごちそうが出る。学校は午後から休みで、家に帰ると、新調した洋服を着せてもらって、まちに出るのさ。うれしかったね。いまでも、くんちがはじまると、その頃と同じようにワクワクする」と話していたのを思い出しました。

9月下旬まで、気温は連日30度を超えていましたが、10月に入るとさすがに過ごしやすくなってきました。とはいえ、30度に達する日もあり、残暑と秋のせめぎあいはまだ終わっていないようです。猛烈な暑さに見舞われたこの夏、長崎くんちの踊町(新橋町、諏訪町、新大工町、榎津町、西古川町、賑町)の方々の準備は本当にたいへんだったことでしょう。本番を間近に控えた10月3日には、使用する衣装や道具などを披露する「庭見世(にわみせ)」、続く4日には、踊町の演し物の仕上がりを町内の人に披露する「人数揃い(にぞろい)」が行われました。

両日とも雨に見舞われましたが、夕刻からはじまる庭見世のときは、雨が小康状態になり、傘をさしながらも大勢の見物客で賑わいました。「人数揃い」も、午後には雨があがり、本番に先駆けてすばらしい演し物が披露されていました。

さて、「長崎くんち」の期間中、踊町の家々や店舗の入り口には、家紋を染め抜いた幔幕(まんまく)が張られます。家紋の意味を知ると、くんち見物でまちに出たとき、ちょっとした楽しみが増えます。幔幕の家紋をいくつかご紹介します。

梅の花をモチーフにした「丸に梅鉢」。梅は、春のおとずれを告げる花。学問の神様、菅原道真が梅を好んだことに由来し、学業成就の願いが込められた紋です。蔦(つた)の葉をモチーフにした「丸に蔦」。蔦は繁殖力が強い植物。子孫繁栄の願いが込められています。矢をデザインした「丸に違い矢」。矢を用いた紋には、尚武的な意味合いがあるそうです。あおぐことで風を起こす扇をデザインした「三つ扇」。折りたたまれた扇を開くと、縁起のいい末広がりの形に。子孫繁栄の願いも表します。

日本の家紋の種類は、一説には2万以上もあるとか。そのモチーフになるのは、天文、植物、器材、建造物、文字などで、どれも簡潔で美しい図柄にデザインされています。家紋は戦国時代、あるいはもっと前から伝わるものもありますが、明治以降、国民全てが苗字を名のることができるようになったとき、家紋も自由に使用されたことで、その数がぐんと増えたそうです。いずれにしても、家紋を通して、ご先祖様の思いを知ることができます。秋の夜長、我が家の家紋について調べてみませんか?

◎参考にした本『正しい紋帖』(古沢恒敏

編/金園社)

『日本の家紋大辞典』(森本勇矢

著/日本実業出版社)