第312号【かよこ桜~原爆投下から63年目の夏~】

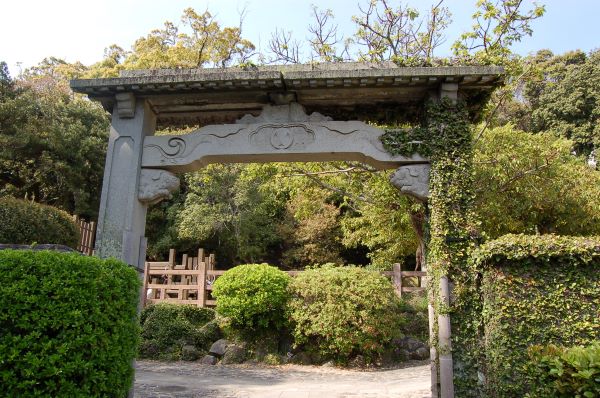

「かよこ桜」をご存知ですか?長崎市の城山小学校に植えられている原爆慰霊の桜のことです。春には満開の花びらを優しく散らし、夏には緑の葉を生い茂らせ、校庭の一角に涼しい木陰をつくりだしています。「この桜は、昭和20年8月9日、長崎に落とされた原子爆弾で、15才の若さで亡くなった林嘉代子さんゆかりの桜です。いつの頃からか、かよこ桜と呼ばれるようになりました」とお話をしてくださったのは、田中安次郎さん。自らも3才の時に長崎で被爆し、現在、平和案内人のひとりとして修学旅行生らを対象に、原爆の恐ろしさと平和の大切さを伝える活動を続けていらっしゃいます。 田中さんのお話によると、当時の嘉代子さんは長崎県立高等女学校4年生。学徒報国隊員のひとりとして城山小学校で働いていたときに原爆にあいました。城山小学校(当時、城山国民学校)は、爆心地からわずか500メートルほどしか離れていない丘の上にあり、この時、1,400人あまりの児童が尊い命を失っています。 嘉代子さんのご両親は、爆心地から少し離れたところにいたので、かろうじて難を逃れました。惨状の中、連日、歯並びに特長のあった嘉代子さんを必死で探し回るお母さん。原爆が落ちてから22日目にやっと校舎のがれきの中で、亡きがらを見つけ出すことができました。そして、原爆から4年後、お母さんは、娘さんや一緒に亡くなった女学生の慰霊と平和への願いを込めて、50本の桜の苗を城山小学校に植えさせてもらったのでした。 田中さんは、今年春から『かよこ桜植樹100円募金』の活動を仲間とともにはじめました。「かよこ桜はソメイヨシノ。そろそろ寿命のようで、今は6本しか残っていません。この桜の平和を願う心を後世に伝えるために、かよこ桜の2世をみんなの募金で植樹したいのです」といいます。 田中さんが『かよこ桜植樹100円募金』の活動をはじめたのには、もうひとつ大きな理由がありました。それは、原爆の話をいまの子供たちにしても、なかなか伝わらず、危機感を感じていたからだといいます。「いまの子供たちにとって原爆の話は、江戸時代のように遠い過去の物語で、現実にあったものとして感じてもらえない。時間の経過とともに、戦争や原爆の怖さが伝わりにくくなっていることを痛感していたのです」。 これではいけない、どうしたらいいだろうと思っていたある日、「子供たちの年齢に近い嘉代子さんの話なら、子供たちに伝わりやすいと直感したのです」。嘉代子さんとお母さんのお話は、「かよこ桜」(山本典人著)という児童向けの本にもなっています。そこには、親が子を思う気持ち、子が親を慕う気持ちが描き出され、何度も胸があつくなります。 『かよこ桜植樹100円募金』の初年度となる今年は、ソメイヨシノ50本分の植樹をめざしていて、すでに10数本分の寄付が集まり、来年早々、長崎市内の小・中学校などに植樹されることが決まっているそうです。「これからも地道に活動を続け、平和の象徴であるかよこ桜の植樹を長崎から全国へ、そして世界へと広げていけたらと思っています」。 広島、そして長崎に原子爆弾が投下されたあの夏から63年が経ちました。被爆した方々は高齢となり、原爆の恐ろしさと平和の尊さを伝える語り部の方々も少なくなってきています。いま、できることをやらなければ、という田中さんの真剣な思いが伝わってきます。

もっと読む