第117号【大浦のお慶さん】

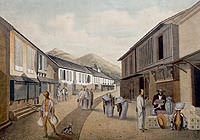

今回は幕末~明治にかけて活躍した長崎の商人「大浦 慶(おおうら けい)」という女性の話です。 お慶さんは日本における茶輸出の先駆けをつくり、財を成した人として地元では知られています。 ( ’.’)/女傑トシテ有名▲大浦のお慶さん お慶さんは1828年(文政11)、思案橋にほど近い長崎市油屋町の旧家の生まれ。 家は代々油を売る商売をしていたそうです。 しかしお慶さんの時代には家業は傾いていたらしく、 茶の輸出を始めたのもその再興のためだったと一説には言われています。 茶の取り引きはイギリスの貿易商人ウィリアム・オールトとの間で行われました。 当初、オールトからの発注を受けて、お慶さんは一万斤(6トン)もの嬉野茶を手配し、アメリカへ輸出。 そうして嬉野茶はイギリスやアラビアにも輸出されるようになり、 お慶さんは30代にして茶貿易商として莫大な富みを得たのでした。▲オルト邸(グラバー邸そば)それにしても当時の女性としては珍しく、大胆にも外国人を相手に商売で成功したお慶さん。 きっと国際的な感覚を持ち合わせていたのだと思います。 余談ですが、17世紀初めから19世紀頃まで世界の茶市場は中国茶が独占。 その中で日本茶は中国茶と一緒にヨーロッパなどへ運ばれたそうです。 イギリスは紅茶の本場として有名ですが、それはこの中国茶の時代を経てからのことだといいます。 (・・;)意外ダナ ところでお慶さんには坂本竜馬や大隈重信といった、維新の志士たちのスポンサーであったとか、 一晩で婿を追い出した!?というような、まさに女傑と呼ばれるにふさわしい伝説がまことしやかに伝えられています。しかし実際は志士たちとの関わりを示す史料はなく、 婿を追い出したというのも大正の頃に面白おかしく作られた講談から生まれた虚像のようです。 (^o^)ソレダケ突出シタ人物ダッタト… お慶さんは43才の頃、商取り引きで詐欺行為に合います。 これは遠山事件と呼ばれるもので、その取り調べに際し、長崎商人として、 ひとりの人間として義を持って戦ったといわれていますが、 騙した側が士族や役所関係者だったため結果的に不当な責任を負わされ、 その後、大浦家は没落の道を辿ったのでした。 (´`)時代ガ悪カッタ… そうしてお慶さんは不遇のうちに57才で亡くなります。 「大浦お慶」の名が今も語り継がれる最大の理由は、幕末志士や婿とのエピソードではなく、 茶貿易を成功させる源となったボーダレスな感覚を持つ人柄と、 相手が誰であれ、人として信義を貫こうとした生き方が、時代を越えて心を打つからかもしれません。 (⌒ー⌒*)私モ打タレマシタ…▲お慶さんのお墓(高平町)◎参考にした本/図説・長崎県の歴史(発行/河出書房新社)大浦慶女伝ノート(発行・著/本馬恭子)長崎事典~風俗・文化編(発行/長崎文献社)

もっと読む