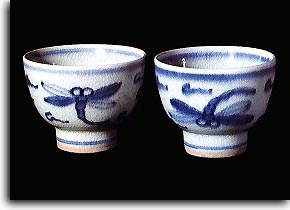

1.御朱印船の時代長崎は、朱印船の出港地でもあり、町は西欧や中国料理の匂いで多彩。▲安南国舶載赤絵呉須大皿(昇園文庫) 御朱印船の時代とは豊臣秀吉がキリシタン禁教政策に転じた十六世紀の末、唐船が長崎に来航し始めた十七世紀の初頭、この間をぬって御朱印船の時代はあった。 その御朱印船とは豊臣秀吉、徳川家康、秀忠、家光の許可をうけ、我が国の貿易船が海外渡航の許可書をもって 自由に海外貿易に従事した貿易船の事である。 そして、その海外渡航の許可書を持って自由に海外貿易に 従事した貿易船の事である。 そして、その海外渡航許可書には大きな朱印が押してあったので一般にこの許可書 を持参した貿易船を御朱印船または朱印船といった。 御朱印船の研究書としては長崎高商教授(現 長崎大学経済学部)川島元次郎先生の「朱印船貿易史」、 東京大学教授岩生成一先生の「朱印船貿易史の研究」は有名である。 これらの書物を読むと朱印船の主な出港地が長崎の港であり、更にその朱印船の船主として活躍した代表的人物の 殆どが長崎在住していた人達であった。 そして、その朱印船時代の長崎の港にはポルトガル船、唐人船の入港があり、活気にみち、町の人達は実に自由に 異国趣味のあでやかな生活を送っていた。 当時の長崎の町を歩くとヨーロッパ風の料理やパンを焼く匂い、中国風料理 の匂いとこの町の食生活は実に多彩であった。 長崎の町には今も当時の面影の一部が長崎くんちの奉納踊りの中に伝えられている。それは西浜町の竜船であり 石灰町の御朱印船である。長崎の人達はこの奉納踊りを俗に「アニオさんの通りもの」とよんだ。「通りもの」とは行列のことである。 そのアニオさんとは朱印船時代、安南国(現在のベトナムの一部)より長崎の御朱印船主荒木宗太郎のもとに嫁にこられた安南国王の一族院氏の王女の名のことである。 その王女の嫁入り行列は長崎の人達の目をみはらせるものがあったので、以来長崎の人達は何に彼につけて豪華な行列のことを「アニオさんの行列のごたる」といった。 この王女の嫁入りには安南国より多くの侍女、召使いが一緒に来航し、王女には安南国の料理を朝夕に調理し勧めたという。この安南国の料理の様式が長崎シッポク料理の源流であると説明する人もいる。 2.御朱印船の歴史朱印船の船主が貿易品と共に、我が国へ異国の食文化も運んだ。▲長崎清水寺奉納朱印船絵馬(写)長崎市立博物館蔵 さて、このわが国の食文化の上にも大きな影響を与えた朱印船の始めは豊臣秀吉の文禄初年度頃から(1592年頃) であるとされている。そしてその御朱印船の制度が廃されたのは寛永十二年(1635年)徳川幕府が「我が国人の海外渡航禁止令」を発した時であるので、その間約四十年、大いに我が国の人達が海外に発展した時期である。 朱印船の渡航地は後述する理由で中国の沿岸には立ち寄ることができなかったので、遠くベトナム、カンボジア、フィリピン、台湾方面にと出かけていた。 そして、その朱印船主として活躍した代表的な人物をあげると初代長崎代官村山等安、二代長崎代官末次平蔵をヒットに長崎町年寄高木作右衛門、同後藤宗因をはじめ、長崎商人荒木宗太郎、船本弥七郎、糸屋太兵衛などと共に面白い人物としては当時長崎に在住していた中国の人達やポルトガルの商人達も朱印状をもらって海外貿易に従事していることである。 そして、その朱印船の船主の人達は全て巨万の富をなしたと諸書に記してある。 これらの船主達は貿易品の他に多くの異国の文化を我が国にもたらしている。そしてその中の一つに異国の食の文化も運んできた。3.朱印船が運んできた食文化約一世紀、長崎だけに輸入され、日本の食文化に大きな影響を与えた「砂糖」。▲朱印船舶載トンボ染付碗(昇園文庫) 前述したシッポク料理もその一つである。シッポクという言葉は料理のことでなく卓(食卓)のことである。するとシッポク料理というのは卓で食べる料理という意味であったのが、時代と共に次第に日本風に転じて現在のシッポク料理にまで変化してきたのである。 食卓での食事となれば椅子はどうしたのであろうか、長崎では椅子のことをバンコといった。バンコという言葉はポルトガル語で椅子のことである。初期のシッポクにつくには多分バンコを使用していたのであろう。やがて、そのシッポク(卓)は日本人の生活にあわせて足が短められ現在の円型朱塗のシッポク台になったと考えている。 シッポク料理の時には各自の箸を運ばれてくる料理の器に直接さし入れ、各自の手塩皿にとり食べている。汁物などは器(丼)に各自のトンスイ(陶製のスプ-ン)を料理に差し入れ直接口に運ぶのである。この様式の食事法は従来の我が国の食習慣にはなかったのである。 長崎の人達は盆の十六日、精進落と称して冬瓜と骨つきの鶏の汁を食べたり、夏になると胡瓜と小蝦を汁物にたいて食べる風習は多分に南方より伝えられた料理であろう。 この他、シッポク料理の最後に出される丼(汁物)は、ニモンといって必ずご飯の上にその汁をかけて食べる習慣があり、更にシッポク料理の最後に出される甘い砂糖汁(お汁粉)の習慣はいよいよ南方料理の影を強く感ずる。 次に私が考えてみたいのは、朱印船が航海中に食べた食べ物のことなのである。 朱印船の航海は長崎を出航すると一路南方の目的地に向かって航海し途中の港に立ちよることはなかったのである。その航海は三十日乃至三十五日であったと記してある。 その間の食糧として朱印船に積み込まれた食糧は米、味噌、梅干し、魚や肉の干物、豚の足、野菜とある。この他 水と薪は当然積み込まれていたはずである。 朱印船の大きさとその乗員の人数については次のように記してある。「船の大きさは大小あるが100屯以上 平均268屯」とある。その積荷は「5、60万斤或いは80万斤づつ積申大船」と記してある。乗員数は平均200名前後であった。その2百人前後の乗員の三十日間の食糧となると大変な量であったに違いない。 さて、その帰路の食糧、薪、水は現地のものを積み込んでいる。米は主食とし、調味料としての味噌は南方の味噌であり、野菜類も南方のものを積み込んだに違いない。 西川如見の著書「長崎夜話草」や広川の「長崎見聞録」をみると異国より持ち渡られた蔬菜類として。南瓜(ボウブラ)はマカオ、ルソンより持渡る。西瓜は西域の地より。ジャホはサボン也、蛮国より伝わる。唐菜、高菜、冬瓜、猛宗竹これらみな唐国より持ち渡る、などと記してある。この他「和漢三才図絵」や「本草網目」などをみると多くの蔬菜類が持ち渡られていたことが知られる。 朱印船の積荷の中より食文化関係のものを拾うと次のようなものが、○マニラより 白砂糖、葡萄酒。○東京より 肉桂。○交跡より 砂糖、蜜、胡麻。○カンボジアより 蜜、黒砂糖。 朱印船の時代より我が国の食文化の上に大きな影響を与えた砂糖の輸入が急速に伸びている。 以来砂糖の輸入は朱印船の廃止以後は唐船、オランダ船の輸入品目の中に引きつがれ、我が国で使用される全ての砂糖は、我が国で砂糖がつくられるようになった十八世紀の後半までの間約一世紀、長崎にのみ輸入され、長崎会所の手を経て全国に売捌かれていたので、砂糖は長崎会所経営の重要な財源であった。 この故に長崎の文化は「砂糖の文化」であると言う人もあるほどである。第7回 中国料理編(二) おわり※長崎開港物語は、越中哲也氏よりみろくや通信販売カタログ『味彩』に寄稿されたものです。

もっと読む