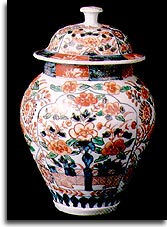

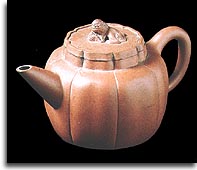

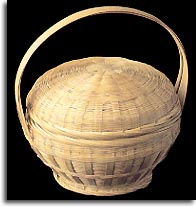

1.箕作阮甫(みずくりげんぽ)の長崎紀行ロシヤ正使の特別随員として長崎往来、蘭学者 箕作阮甫の手記「西征紀行」。▲ポルトガル色絵鉢 先年、岡山県津山市の木村岩治先生より同地出身の有名な蘭学者 箕作阮甫(1799~1862)が江戸より長崎往来の手記の原本「西征紀行」を編集発刊去れ其の一冊を御恵送いただいた。 阮甫先生が長崎に下向してきたのは嘉永6年(1853)の暮れであった。それは同年の7月ロシヤのプチャーチン一行がアメリカのペリーの浦賀入港に続いて、長崎の港にロシヤとの開港をせまり、且つ樺太の領土問題について交渉をする目的で来航してきたのである。 幕府はこのロシヤ使節に対し10月勘定奉行で外国通の川路聖莫を正使とし、阮甫を特別随員として任命し長崎下向を命じたのである。 阮甫は同年の10月30日、助手として門下生の中より後に兵学者として名をあらわし明治政府時代には陸軍幼年学校長となった武田斐三郎(あやさぶろう)他5人の従者を引き連れ、江戸鍛冶橋の自宅を朝七ツ時に出発している。朝七ツ時といえば、現在の午前8時頃である。 一行は中仙道を通り11月16日京都を過ぎ、夕方・高槻富田の宿(現在・高槻市富田)に泊まっている。かくて12月3日一行は小倉に到着、それより陸路長崎街道に入り12月8日夜七ツ時長崎の街に到着している。 其のようるは夜は長崎代官高木氏の中島の治にあった別邸に泊まっている。翌9日の日記には「雨のち晴れ、昨日来寒甚し。」それに続いて「我等主従7人、狭き室におし込められ、御用長持、駕篭、づづら、兩掛、葛羽篭に至るまで置く余地なければ別に一所を求む。」その願いにより一行は寺町三宝寺座敷とその控の間を宿舎として与えたれている。2.長崎の豚肉ブドー酒からスキ焼き、中華菓子まで阮甫が味わった長崎の食文化。 私はこの「日記」の中より「長崎食の文化」の関係を取りだし考えてみることにした。 12月11日夜食のとき阮甫は斐三郎と共に豚肉を賞味し「さすが長崎の豚肉は江戸の豚肉とは大いに異なり美味にして柔らかなり」と言っている。そしてその理由は「中国、オランダ人のために豚を土地の人達が長年飼育に勤めたからであろう」と記している。 13日再び阮甫は斐三郎と共に豚肉を賞味している。今回は長崎には豚肉を使った「ソボロ烹」という料理があると聞いているので其の料理を頂きたいと言っている。そして其の料理法を阮甫は次のように記している。 先ず鍋に豚の脂をとかし、次に豚肉をその油でいためる。それに細長く刻んだ椎茸と長さ3.4寸ばかりの豆芽(もやし)を多く入れ、方形に薄切りにしたるコンニャク、唐人菜少しばかりを加え、薄醤油にて味つけしものにて、甚だ口に可なり。※ソボロ烹は長崎地方の方言で中国料理の「繊羅蔔」を語源としていると古賀十二郎先生は長崎市史に述べておられる。 繊羅蔔とは千切り大根のことであり、それを油炒めした料理のことであろう。 12月19日には鮫屋宇八が贈った「シッポク料理を斐三郎と共に食べロシヤ人の事を談ず」と日記にはある。 然し、シッポク料理についてはその感想を記していない。 12月2日は、肥前鍋島公より野鴨一羽を料理して供さる。黄昏より酒飲む。3.ロシヤ船に招かる▲スペイン花模様皿 12月7日朝。西役所に至り、それより川路公を始め長崎奉行の一行と共にロシヤ船バルラス号に葵の紋をつけた御用船に乗ってでかけている。船上ではいろいろの事があり、其の後船室での小宴があった。その模様は次のように記してある。 座にもどれば侍者酒肴を勧む、一々記するにゆとしなし。シャンパン(酒)、リンスウエイン酒(白ブドー酒にして酸味あり)等は其の美なるものなり。・・・・・酒おわりて各々に一画幅を贈らる。余には洋画の山水人物図を贈らる。 12月27日、先日来のロシヤ使節一行の対応ですっかり疲れたので、ここらで一杯やろうという事で三宝寺の近くに「一力」という料亭があったので其処にでかけることにした。 「一力」に至ると酒も用意できぬうちから次々と来客があった。福岡藩黒田公の使者として永井太郎が藩公よりの贈物として博多帯2筋を持参された。次に長州藩三田尻の洋学者で余の門に学んだ田原玄周が訪ねてきた。相共に対酌す。舞ひめ1人を召す。痛飲して帰る。 12月29日、年の暮れであり、且つ年あけと共に我等一行は江戸に引き上げるというので名残の一席を思い立ち先ず第一に松森天満宮にある有名な料亭吉田屋(現在の富貴楼)に至る。年の瀬で満席であるという。次に、これも長崎第一の有名な筑後町聖福寺門前の料亭迎陽亭に至るも此処も同様に客に謝す。岐路一酒店にて一酌す。酒たけなわ、玄周・斐三郎ら余を無理に丸山に拉して行く。丸山にては花月楼に上る。 「文徴明の題字あり、宅地は広々としており屋宇華壮。山に依り水に面す。然し妓女全て田舎むすめにて、江戸より来れる人の目にはあやしく見ゆ」と記している。 嘉永7年1月1日、雨、雨を冒して奉行所に至り川路公ならびに長崎奉行に新正を賀す。午后より宿舎三宝寺にも来客あり豚肉を買う。午后より軒端に出でて酒酌みかわし海外の事情など談ず。歌妓阿玉といえるを召し席にて待せしむ。 1月4日、川路公と共にロシヤ船に招かる。ロシヤ船に近づけば鼓楽おきて我等をむかう。ロシヤの人々甚だ打ちとけ色々もてなしぬ。船上では幻灯もみせてもらい、小宴あり。 マデイランウエイン(madrawynポルトガル・マデイラ島産の白ブドー酒)。酒の肴には鯛のむしたるに酪(牛乳クリーム)をかけたるもの甚だ美味。カステラに酪に砂糖を和したるものを糸のようにして上にかけてあるもの甚だよろし、本日のパンは堅くてよからず。4.長崎見物▲古伊万里赤絵沈香壺(長崎純心大学博物館蔵) 1月5日早朝、ロシヤ船は長崎を出港していった。この日、阮甫は奉行所に至り仕事をすませ用人部屋に控えていたとき、先日ロシヤ人が奉行所に贈呈した牛肉を持ちこんできた。 この牛肉は先日プチャーチンが年賀の品として奉行所に送ってきた物で牛の4分の1ばかりの肉を白布で包み、白木の台に乗せてあったという。日本側では其の返礼として鮮鯛一折を贈ったという。 阮甫の日記には此の拝領した牛肉をスキ焼きにして食べたと次のように記してある。 ロシヤ船將より上(たつまつ)れる牛肉を余輩のため松前の犂(すき)にて烹(に)で一盃を勧む。長崎に江戸より来りてロシヤ牛肉を松前のスキにて烹るとは人生の一奇事なるべし。 ※犂とは牛に挽かせる農具であるが何故松前のスキで牛肉を烹たのであろうか。これがスキ焼きのはじめであろうか。 1月13日、川路聖莫公が折角、長崎に来たのであるからというので長崎の各役所を訪ね、其の日の最後には出島オランダ屋敷を訪ねている。 日記にはこのオランダ屋敷訪問のことが事こまかに記してある。その中より食関係を拾うと・・・ 台(ベランダ)より室に入る。酒食を供せらる。一はアネイス酒(anijs)次にパステイという菓子を勧む、表はカステラの如く内にアンを入る。それを良き程に切りて出したるもの、甚だ美ならず。 三、白ブドウ酒。四、シトルーウェイン(ブランデー)。五、パルヒタモール。此の酒もっとも香りたかく強烈、色は紅色、フランス製という。其の間に此の酒にひたしたる物、海藻実の密漬を出す。更に洋紙の花紋ある小方型の両端に五食の糸で編んだ飾りをつけたものに菓子を入れて出す。菓子は五寸ばかりの白色の砂糖菓子が入れてあった。この宴が終わってカピタンが出てこられた。 1月14日、川路公に従って筑後町聖福寺、福済寺に参詣、唐人屋敷に至った。 唐人屋敷内では天后堂に参詣し、明日(旧1月15日)媽祖堂に供えられる珍しい有平(アリヘイ)菓子をみる。次に唐船主に招かれ会館にて茶菓の接待をうく。 最初に月餅とおこしが運ばれ、次にカンラン(オリーブ)と蓮の実の砂糖漬を湯にひたした飲物、次に蓋茶碗に茶葉を入れ、其れに熱湯をそそぎて勧められる。と記している。 1月18日、阮甫は長崎に留まること凡そ40日と記し長崎を出発している、彼の日記には公務にて毎日が多忙にて長崎の風景を探る閑なしと記している。 阮甫は其の夜に大村まで駕篭を進め宿をとっている。第14回 長崎料理編(五) おわり※長崎開港物語は、越中哲也氏よりみろくや通信販売カタログ『味彩』に寄稿されたものです。

もっと読む